Morte de aluna em excursão rende R$ 1 mi e expõe falhas em escola de elite

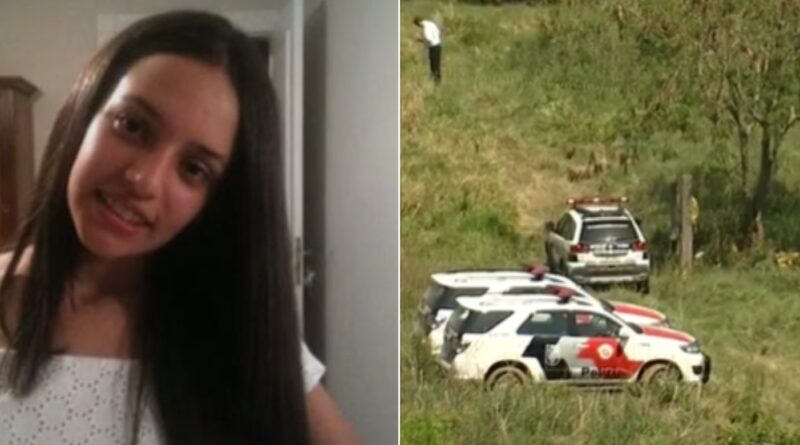

A Justiça condena uma escola de elite de São Paulo a pagar R$ 1 milhão ao pai de Victoria Mafra Natalini, 17, morta por asfixia mecânica durante excursão escolar. A decisão amplia a pressão sobre colégios particulares para rever regras de segurança e o controle sobre alunos em atividades fora da sala de aula.

Proibição de celular, sumiço e uma morte sem resposta rápida

Victoria participa de uma viagem recente organizada pelo colégio, em São Paulo, com programação integral sob responsabilidade da escola. Professores e monitores conduzem o grupo, em esquema de supervisão que, no papel, promete cuidado contínuo. Na prática, porém, a rotina da excursão expõe falhas que se acumulam até o desfecho trágico.

Logo no início da viagem, a direção define uma regra rígida: estudantes não podem usar celulares durante as atividades. A justificativa oficial é comum em colégios de alto padrão, que alegam foco pedagógico e prevenção de distrações. Ao mesmo tempo, pais ficam dependentes de relatos da própria escola para saber como estão os filhos.

Ao longo da excursão, colegas e funcionários registram episódios em que Victoria se afasta do grupo e some por períodos curtos, antes de ser reencontrada. Esses momentos de desaparecimento temporário, descritos no processo, não geram mudança imediata no esquema de vigilância. A estudante não recebe acompanhamento mais próximo, tampouco há flexibilização da proibição de celulares para contato rápido com a família.

Em um desses episódios, Victoria não volta. Minutos viram quase uma eternidade para quem procura por uma adolescente em ambiente sob responsabilidade adulta. Quando é encontrada, a jovem já não reage. O laudo pericial aponta asfixia mecânica como causa da morte, expressão técnica usada para sufocamento. A investigação afasta, desde o início, qualquer hipótese de morte natural, o que aumenta a cobrança por explicações sobre o que acontece no intervalo em que ela está sozinha.

O caso rompe o círculo de silêncio que costuma cercar grandes colégios privados. Pais, alunos e ex-alunos relatam, em conversas reservadas, uma cultura de confiança quase automática nas decisões da direção. Os mesmos protocolos que vendem segurança e disciplina passam a ser vistos, após a tragédia, como barreiras para comunicação e reação rápida em situações de risco.

Condenação de R$ 1 milhão e alerta para protocolos de segurança

Na ação movida pelo pai de Victoria, o juiz reconhece falha grave na supervisão durante a viagem. A sentença destaca que a escola assume responsabilidade integral quando retira adolescentes de casa, restringe o uso de meios de comunicação e centraliza todas as decisões sobre rotina, deslocamento e acesso aos estudantes.

O valor de R$ 1 milhão, fixado a título de indenização por danos morais, não repõe a perda, mas funciona como mensagem jurídica e econômica. O montante se soma a custos de imagem e a possíveis ajustes internos, que incluem contratação de mais monitores, revisão de regras de comunicação com pais e treinamento emergencial de equipes. Advogados especializados em direito educacional veem o caso como um marco para a responsabilização de escolas em excursões. “Quando a instituição impede o contato direto do aluno com a família, assume um dever ainda maior de proteção e transparência”, resume um professor de direito ouvido pela reportagem.

A repercussão nacional do episódio pressiona redes particulares, cursinhos e escolas bilíngues, que multiplicam viagens pedagógicas e esportivas. Em um mercado que movimenta bilhões de reais por ano, a promessa de segurança é parte central do discurso de venda para famílias de alta renda. A morte de uma aluna de 17 anos, em ambiente controlado, confronta essa narrativa.

Especialistas em gestão de risco em ambiente escolar apontam dois pontos críticos expostos pelo caso Victoria: a proibição indiscriminada do uso de celular e a falta de protocolos claros para desaparecimento temporário de alunos. Para eles, a regra que impede totalmente o celular durante excursões pode ser revista em favor de modelos intermediários, com horários específicos de uso, canais oficiais de contato com os pais e monitoramento mais transparente.

Organizações de pais relatam aumento de demandas por contratos mais detalhados. Famílias querem saber, por escrito, quantos monitores acompanham cada grupo, quais são os procedimentos em caso de sumiço, qual o tempo máximo aceitável para dar falta de um estudante e quem é o responsável por acionar socorro médico. Em grupos de mensagens e reuniões de pais, a morte de Victoria vira referência incômoda, citada como exemplo do que não pode se repetir.

Pressão por mudanças e lacunas que ainda precisam de resposta

A decisão judicial, ao reconhecer a responsabilidade da escola e impor a indenização milionária, cria um precedente que deve influenciar outras disputas em curso. Escritórios de advocacia já relatam aumento de consultas sobre acidentes em viagens, atividades esportivas e eventos escolares externos, inclusive em casos sem morte, mas com sequelas físicas ou emocionais.

Colégios começam a revisar manuais internos, treinar coordenadores e formalizar fluxos de comunicação em caso de emergência. A tendência é que excursões passem a exigir planos de contingência escritos, com mapeamento de riscos, simulações de busca e salvamento e tempos máximos para resposta. Seguradoras, que oferecem apólices específicas para instituições de ensino, também monitoram o caso, avaliando se o histórico de incidentes pode levar a prêmios mais altos e a exigências contratuais adicionais.

O Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor acompanham a movimentação. Mesmo sem nova lei específica, promotores podem usar a decisão como base para cobrar padrões mínimos de segurança, sob o argumento de proteção da infância e da juventude previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Conselhos escolares e associações de ensino privado discutem códigos de conduta que incluam regras sobre celulares, transparência com responsáveis e protocolos de resposta em tempo real.

Para a comunidade escolar de Victoria, a condenação não encerra a dor nem responde a todas as perguntas. A família ainda busca entender como uma aluna desaparece mais de uma vez em um ambiente supostamente controlado, sem que medidas mais rígidas de acompanhamento sejam adotadas. Colegas cobram da escola uma explicação pública completa sobre o que ocorreu nos minutos decisivos entre o último sumiço e o momento em que o corpo é encontrado.

A tragédia, agora transformada em caso emblemático, pressiona escolas a escolher entre manter práticas pouco transparentes ou abrir seus protocolos à revisão coletiva. Enquanto pais exigem ser ouvidos e adolescentes pedem voz nas decisões que afetam sua segurança, permanece uma pergunta essencial: quem, de fato, vigia quem deveria proteger?